日本人の多くは、子供のころに虫とりに興じたはずだ。そしてそのうちのかなりの人びとがファーブル昆虫記を手に取り「ヒジリタマオシコガネ」あるいは「聖たまこがね」という名前をフンコロガシの別名として記憶にとどめているに違いない。フランスでは文学者や昆虫学者を除く一般の人々は「ファーブル…?」という反応を見せるのが普通。ファーブルや昆虫記に関しては、日本の小学生のほうがフランス人よりもはるかによく知っている。日本は世界に名だたる「昆虫記王国」なのだ。

さて、ファーブルはその生涯で60年以上にわたって昆虫を観察し続けた。その過程では、地面に這いつくばったり、一日中同じ場所で、しかも同じ姿勢で観察することは当たり前で、いわば「危ないおやじ」そのものであった。レジョン・ドヌール勲章(ナポレオン1世によって制定されたフランスの勲章)の略章がなければ、警官に引っ張られていてもおかしくはなかったのである。 |

|

|

1:聖なる昆虫ヒジリタマオシコガネ

昆虫記は、レ・ザングルの丘でファーブルと少年たちがヒジリタマオシコガネを観察する描写から始まります。その様子は…前脚で牛糞の山をサクツ、サクッと切り取り、体に押しつけながら前脚をコテのように使って形を整えます。しばらくすると体の向きを変えて、また同じ作業を繰り返します。そして糞玉が完成しますが、その形は古代エジプト人が太陽になぞらえたとおりの見事な玉になっています。作業を終えると、ヒジリタマオシコガネはやおら逆立ちになり、糞玉を転がし始めます。フィギュアはその一瞬を捉えました。

この糞玉は自分の食事用です。悪路や斜面をものともせず、お気に入りの場所まで運んでいきます。そしてさっきまでナイフだったり、コテだったり、糞玉の駆動装置だったりした前脚を今度はシャベルにかえて、地下食堂の建設工事を始めます。食堂が完成するといよいよ食事。ヒジリタマオシコガネはこの糞玉の最後のひとかけらをのみこむまで、休むことなく食べ続けます。そしてそこには、切れ目なく1本につながったヒジリタマオシコガネ自身の糞が残されます。

ファーブルはヒジリタマオシコガネと何年も付き合いました。しかし、Scarabaeus

sacerと信じていたこの昆虫が実はScarabaeus

typhonだったことを、彼は知りませんでした。

|

| 【ヒジリタマオシコガネ】Scarabaeus

typhon |

| ◎特徴/成虫、幼虫とともに動物の糞を食べて生活する食糞性コガネムシの代表的ななかま。成虫の体長は20mm前後。分布範囲は広く、スペイン、フランス、イタリアなど地中海沿岸のヨーロッパ諸国から韓国に及ぶ。 |

|

-▲-

|

|

|

2:ヒジリタマオシコガネと梨玉

ヒジリタマオシコガネの育ち方を知りたいと熱望したファーブルは、飼育を思い立ちます。そして、中学教師として決して豊かでない家計から馬糞の購入代を捻出したり、街道でロバの糞を拾い集めたりと餌の確保に走り回りましたが、飼育はことごとく失敗でした。フィールドでも、卵を求めて何度も糞玉を壊してみましたが、結局何も見つけられませんでした。

学校を退職しセリニャンに引っ越したファーブルのもとに、ある朝、羊飼いが洋梨型の糞玉を届けました。この見事に磨き上げられた細工物を作ったのは本当にヒジリタマオシコガネか?今、梨玉を壊してしまったら卵は死んでしまうだろう! 自問自答を繰り返しながら、ファーブルは羊飼いとともに梨玉を掘り出す決心をしました。

次の朝、ファーブルは「今日こそ長年の夢が叶えられる!」と、勇んで牧場を訪ねました。ヒジリタマオシコガネが地面に潜った場所は、地面の膨らみ方で簡単に見分けられます。ファーブルは羊飼いに根堀りを渡し、自分は地面に這いつくばって羊飼いの掘る穴の中を覗き込みます。そして何度目かに覗き込んだ穴の中で、ヒジリタマオシコガネが梨玉を抱きかかえていました。体をこすりつけて最後の磨きをかけていたのでしょう。フィギュアは、ファーブルがこのとき初めて目にした穴の中の様子です。

|

| 【ヒジリタマオシコガネ】Scarabaeus

typhon |

| ◎特徴/ファーブルは、幼虫を育てるための糞玉を梨玉と名づけた。卵は細くなった部分に産みつけられる。その先端は糞の中に含まれていた繊維質をまとめているので、幼虫が呼吸するための空気の流通は確保されている。 |

|

-▲-

|

|

|

3:裏庭の猛獣キンイロオサムシ

真理を探究するためであれば、ファーブルは残酷な実験にも躊躇しませんでした。松毛虫、ハイイロコウラナメクジ、小指の太さほどもあるミミズ。キンイロオサムシたちは、ファーブルが与える生き物に次々と襲いかかり、群がって見る間に平らげてしまいます。体の軟らかな生き物たちは、オサムシから身を守るすべがないのです。

体の硬い昆虫は?すぐさまキンイロオサムシ用のメニューにコフキコガネ、カミキリムシ、ハナムグリ、ハムシが加えられました。上翅が腹をカバーできていなかったり、上翅と腹の間に隙間ができてしまったりするコフキコガネやカミキリムシは、キンイロオサムシの執拗な攻撃に呆気なく倒され、腹は瞬く間にがらんどうにされてしまいました。その点、腹を上翅が隙間なく覆い尽くしているハナムグリやハムシは平気です。こうなるとファーブルはハナムグリやハムシの上翅をちぎって与えてみたくなります。…そして予想通り、がらんどうになった胴体が残されました。

それでは硬いところと柔らかいところがあるカタツムリは? オサムシが肉に食らいつくと、カタツムリは泡を出しながら硬い殻の中に引っ込みます。オサムシは泡が苦手なのでそれ以上の攻撃ができません。

それでは殻が破れていると…?ファーブルはあくまでも真理の探究者であり続けました。

|

| 【キンイロオサムシ】Carabus

auratus |

| ◎特徴/成虫、幼虫ともに肉食性の昆虫。成虫の体長は20mm前後で、ヨーロッパ各地に分布している。飛行に使う翅が退化して長距離の移動ができないので地域による独立性が高く、色彩などに地方変異がある。 |

|

-▲-

|

|

|

4:麻酔針を持つ狩人アラメジガバチ

アルマスの5月半ばの出来事でした。アラメジガバチがからからに乾いた地面のある箇所を掘ろうと努力しながら、何度も途中で投げ出してしまいます。ファーブルは、ハチがほかに注意を向けている隙に、ナイフの刃先で掘りかけていた穴を少し掘り下げてみました。ハチはまた戻ってきて掘削を開始します。この繰り返しで、アラメジガバチは硬い地面に潜り込んでいた夜盗虫の捕獲に成功します。ファーブルがアラメジガバチに肩入れする理由は、その麻酔術見たさでした。その麻酔のプロセスを細かく観察したいと考えたファーブルは、アラメジガバチの夜盗虫探しを手伝っていたのです。

夜盗虫を確保したアラメジガバチは、夜盗虫がどんなに暴れようとも、その首筋をヤットコのような大顎で真上から挟みつけ、腹をしなやかに動かして、のど元の中心に毒針をさし込みます。次は1節うしろ、その次はさらに1節うしろというように、頭から腹に向かって性格に神経節がある部分に毒針をさし込んでいきます。夜盗虫はもはやピクリとも動きません。

するとアラメジガバチは今度は、ヤットコのような大顎を大きく開いて、夜盗虫の体を傷つけないように注意を払いながらくわえて、麻酔液を行き渡らせるためなのか、何度もしめつけます。フィギュアは、まさにその一瞬を捉えたものです。

|

| 【アラメジガバチ】Podalonia

hirsuta |

| ◎特徴/日本のジガバチと同じ仲間。体長は約3cm。メスの成虫は、夜盗虫(ヨトウガの幼虫)専門の狩り蜂である。土を練ってコッペパンのような形の巣を作り、幼虫の餌にするために麻酔した夜盗虫をたくわえる。 |

|

-▲-

|

|

|

5:羽化するトネリコゼミ

幼虫が地上に出てくるときに掘り出した土は、何処に行ってしまったのだろう?ファーブルは、セミの幼虫が抜け出した穴を掘り返しながら考え込んでいました。地下40cmまでのびている坑道の何処にも、さらに幼虫が4年間を過ごした地下室の何処にも掘り出された土がありません。ファーブルはこの坑道が素掘りの縦穴ではなく、表面が崩れないように塗り固められていることに気づきました。幼虫が…?

ある日、地表に向かう工事を始めたばかりの幼虫を見つけました。その幼虫は、全身がぶよぶよとふやけたようで、しかも全身が濡れそぼっています。指でつまみあげると小便をほとばしらせる小便まみれの幼虫だったのです。

つまり幼虫は、少しずつ掘りとった土を小便で湿らせて、坑道の壁に押し付けて壁にしみ込ませていたのです。そのため、土が崩れることもなく、坑道は徐々に広く、長くなっていきます。坑道の表面が塗り固められていた理由も、地上に現れた幼虫が泥だらけだった理由も、これですべて説明ができます。そして条件が揃うと、数ミリの天井を突き崩して地上に姿を現します。そして草をよじ登り、体を固定するといよいよ羽化。土と小便で汚れた外皮の下には、これほど美しい翅が隠されていたのです。

|

| 【トネリコゼミ】Tibicen

plebeja |

| ◎特徴/日本のエゾゼミに近いなかまで、ヨーロッパエゾゼミとも呼ばれる。体長は約5cmで、ヨーロッパ各地に分布する。体の色は黒っぽく、羽根は透明。鳴き声は、ジー、ジーと単純な音の繰り返しでとても地味である。 |

|

-▲-

|

|

|

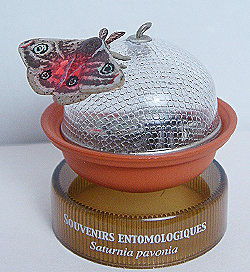

6:遠来の求婚者ヒメクジャクヤママユ

ファーブルが羽化したばかりのヒメクジャクヤママユのメスに金網の覆いをかぶせたのは、ねらいがあったからではありません。ファーブルは「くせ」と言い切っています。しかし、これがとんでもない驚きをもたらしてくれました。…「くせ」のフィギュア化という企画も。

その夜、バタバタという物音で目が覚めたファーブルは、家のあちこちでこのガのオスを発見しました。そして、もしやと思いながらメスを置いた部屋に入ってみると、オスが金網にとまったり、ゆっくりと金網の周りを飛び回ったりしているではありませんか!その部屋に集まったものだけでも20頭。そして家全体では40頭もいました。結局、この年に金網の中のメスに引きよせられたオスは150頭におよびました。

この夜の出来事は、それから3年間にわたる楽しくも悩ましい探求のテーマをファーブルに提供しました。オスを引きつけたのは視覚的な刺激か?聴覚的な刺激か?嗅覚的な刺激か?ファーブルは1つ1つ実験を重ねながら仮設を否定していきました。その過程では、オスの触角の形態から、触角こそ匂いの受容器と推定してカットする実験まで行い、原因が匂いにあるという結論のあと1歩の所まで迫ったのです。次の年が冷夏でさえなかったら、ファーブルは間違いなく正解にたどり着けたことでしょう。

|

| 【ヒメクジャクヤママユ】Saturnia

pavonia |

| ◎特徴/カイコに近いガのなかまで、ヨーロッパからシベリアに分布する。翅を広げた最大幅は60mm〜88mm。メスの触角は単純だが、オスの触角はメスの出すフェロモンを受け取るために羽毛状に大きく広がっている。 |

|

|

-▲-

|

|

|

7:ラングドックサソリのダンス

日本人がもつサソリのイメージは「熱いところに住んでいる毒虫」と言ったところでしょうか。しかし、それほど熱くもないフランスにもサソリが住んでいます。地中海沿岸は北側がヨーロッパ、東側が中東、南側がアフリカなのですから、気候風土も似ていれば、そこに住む生き物たちも似ていて当然ですが…。

日本では「蛇蝎」は嫌われ者の代名詞。フランスも似たようなものですが、むしろ見て見ぬ振りをしたというのが正解でしょう。ファーブルが宮廷舞踏さながらのサソリのロンドを発見するまで、誰一人としてサソリの婚礼ダンスを知らなかったのですから。もっとも、サソリに真剣なまなざしを注いだのは、ファーブルか魔女ぐらいのものでしょう。

新郎は新婦の両手をやさしくとって、見つめ合い、前え、後ろへと誘う。頭をつきあわせたままで後ろ半身を高く持ち上げ、尾をからみあわせる。真っ直ぐにあとずさってターン、今度は前に進みながら片手を放し、体を並べてストップ。そしてまた前進。こんなロンドが、飼育箱の中で繰り返し広げられます。やがて新郎は、石の下の新居に新婦をつれてくると片手を放し、まず自らが潜り込み、そのあとでメスを優しく引き入れます。そして、砂で入り口を塞ぎます。

舞台からカップルたちが消えたとき、ファーブル一家は眠い目をこすりながらベッドに向かっていきました。

|

| 【ラングドックサソリ】Buthus

occitanus |

| ◎特徴/アフリカとヨーロッパ(地中海沿岸の乾燥地帯)に分布する。体長は9〜12cm。ヨーロッパ産の褐色型の毒はそれほど強くないが、アフリカ産の黄色型は世界で最も毒性の強いサソリと言われている。 |

|

フィギュアを2体向き合わせると、求愛ダンスの再現〜。

|

-▲-

|

|

|

8:虫の詩人ファーブル

ファーブルは、日本では十九世紀を代表する昆虫学者と考えられています。しかし、その実像は化学者であり、科学啓蒙家であり、また、作曲をしたり絵を描いたりする芸術家でもありました。世に言われる「昆虫詩人」などという、甘っちょろいものではなかったのです。

ファーブルが、昆虫を本当に面白い研究材料と感じたのは。コルシカ島で物理学教師をしていた25歳のころと言われています。昆虫が、何かに導かれてでもいるように、いつもその種の存続に有利に働く行動をするのを見るにつけ、ファーブルの想いは「本能」へと傾斜していきました。今の時代でも、「本能」は一般的に奇妙な説得力を持って迎えられます。しかし彼は、直感に導かれて性急に結論を下すという面はなく、あくまでも冷徹に自然を見つめる科学者でした。昆虫を相手に、時には偏執狂ともとられかねない実験を繰り返しました。それは「要所を押さえた質問さえすれば、私の知りたいことはすべて自然が答えてくれる」という彼の言葉に結晶しているとおりです。

したがって、彼は昆虫の飼育にも工夫を重ねました。このフィギュアは、目的こそ達せなかったものの、ファーブルがミツカドセンチコガネの夫婦の愛情と幼虫の成長を確認するために大枚をはたいて作った、ミツカドセンチコガネ観察装置2号です。

|

| 【ミツカドセンチコガネ】Typhoeus

typhoeus |

| ◎特徴/アフリカの地中海沿岸からイギリスを含むヨーロッパ全土に分布する。砂まじりの荒地に住むことが多い。体長は15〜24mm。自然状態での観察では主にウサギの糞を食べる。その姿からミノタウルスとも呼ばれる。 |

|

-▲-

|

|